Irland News. Leben und Reisen auf der grünen Insel.

Natur. Kultur. Wahre Geschichten. Das unabhängige Web-Magazin aus Irland. KI-frei. Echt.

WERTSCHÄTZUNG

Wenn Ihnen Irlandnews gefällt: Alle 4000 Beiträge aus und über Irland stehen Ihnen hier in unserem Web-Magazin kostenlos zur Verfügung. Sie sind ein Geschenk. Es gibt keine Paywall und keine störende Werbung. Geld sparende Künstliche Intelligenz muss draußen bleiben.

🤔

Alle Beiträge schreiben wir selbst. Wenn Sie unsere Arbeit mögen und wertschätzen, können Sie uns unterstützen und mit einer Spende zum Ausgleich der technischen Kosten – eine wachsende vierstellige Summe jedes Jahr – beitragen. Wir freuen uns über jede Geste. Wenn Ihre Finanzen knapp sind, geben Sie bitte kein Geld. Helfen Sie mit Ihren Talenten. Hier geht es zur Spendenseite.

Irlandnews. Ein irisches Buch der Tage und Orte

Wahre Geschichten aus Irland [Alle Stories im Überblick]

Beitrag teilen:

NATUR-FERIEN AM ATLANTIK

Meistgelesen auf Irlandnews:

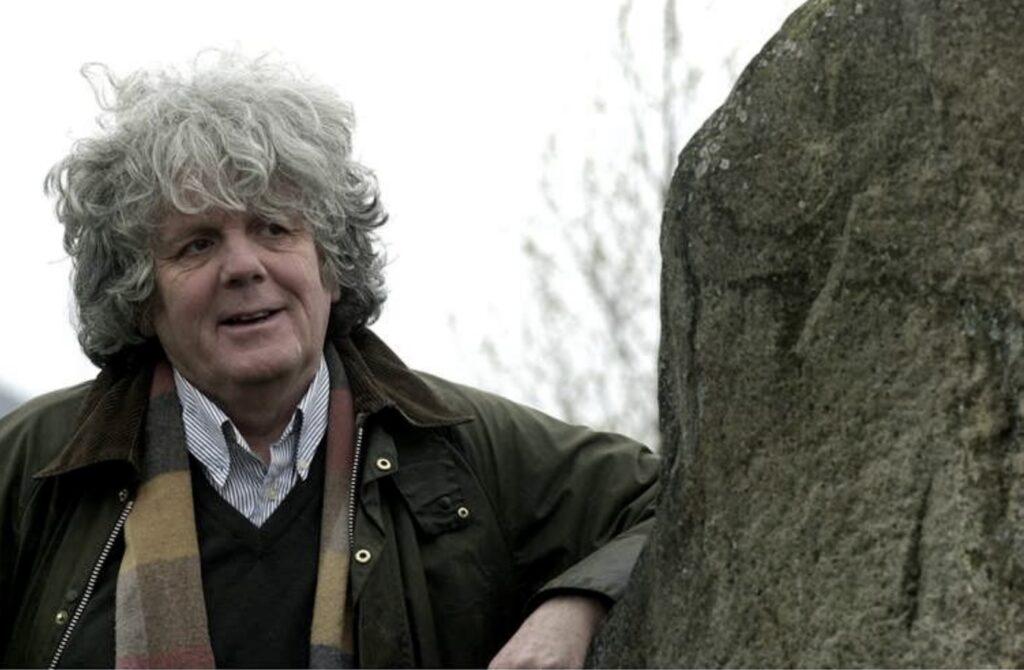

Wer war John O'Donohue?

Exklusiv: Der Autor des Welt-Bestellers Anam Cara starb früh und jäh im Alter von 52 Jahren. John O’Donohue. Wie er lebte, wie er liebte, wie er starb. Gescheitert am Erfolg?

Die Spurensuche. Alle neuen informationen hier auf Irlandnews.

English Version: How he lived and how he died – John O’Donohue.

Die aktuellen Kommentare und Diskussionen auf Irlandnews

Walter bei Ausgeglichen und motiviert im irischen Endlos-Lockdown?: “Danke für deinen gelassenen Bericht. Leider wird von vielen Seiten die allgemeine Angst vor dem Virus zu einer (rechten) Stimmungsmache…” Apr 23, 13:39

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Wir bekommen in dieser Saison 22 von diesen Dreckschleudern . . . “The cruise ship season is underway in West…” Apr 21, 20:25

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Wir bekommen in dieser Saison 22 von diesen Dreckschleudern . . . “The cruise ship season is underway in West…” Apr 21, 20:25bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Mehr von diesen Tagen,sicherlich. Fuer die Passagiere der Cruise Liners wohl ein unvergessliches Erlebnis,es sei ihnen gegoennt. Dass diese Dreckschleudern…” Apr 21, 20:07

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Diese “Depression” in der dunklen Jahreszeit, oder bei schlechtem Wetter ist nur ein Vitamin D Mangel durch Lichtmangel. Die Haut…” Apr 21, 15:11

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Wie sehr ich Irland das gönne ☀️ Es war höchste Zeit! Erinnerst Du Dich, dass vor einigen Jahren “der Sommer”…” Apr 21, 11:25

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Wie sehr ich Irland das gönne ☀️ Es war höchste Zeit! Erinnerst Du Dich, dass vor einigen Jahren “der Sommer”…” Apr 21, 11:25bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “Ich liebe es bei Regen und stürmischer See am Meer entlang zu laufen, pitschnass nach Hause zu kommen, eine warme…” Apr 21, 10:39

bei Sommer-Feeling in Irland nach neun Monaten Depri-Wetter: “War ich da etwa in einem Wetterloch? ich hatte letztes Jahr an der Westküste vom 1.September an für drei Wochen…” Apr 21, 09:46

bei Hirsche im Atlantik: Am Kap der versunkenen Träume: “Ich danke Dir fürs treue Lesen, liebe Gabi!” Apr 21, 07:59

bei Hirsche im Atlantik: Am Kap der versunkenen Träume: “Ich danke Dir fürs treue Lesen, liebe Gabi!” Apr 21, 07:59 bei Hirsche im Atlantik: Am Kap der versunkenen Träume: “Das freut mich sehr, liebe Jutta. Mehr demnächst . . .” Apr 21, 07:59

bei Hirsche im Atlantik: Am Kap der versunkenen Träume: “Das freut mich sehr, liebe Jutta. Mehr demnächst . . .” Apr 21, 07:59

Die Natur & Wir: Einfach leben im Einklang mit der Natur

Der Natur-Blog: Beiträge zur Versöhnung von Mensch und Natur

Wandern und Natur-Erlebnisse in Irland. Das war Wanderlust

Outdoor-Blog für Fußgänger, Wanderer und Natur-Freunde

111 GRÜNDE IRLAND ZU LIEBEN

Irlandnews-Autoren Markus Bäuchle und Eliane Zimmermann geben Auskunft, was ihre Wahlheimat so liebenswert macht.

Weitere interessante Links

Irland. Einfach. Anders

Irland ist anders. Der kleine „Pass-Auf-Guide“ zur Wappnung gegen alltägliche Überraschungen auf der Insel und für die liebenswerte Andersartigkeit der Iren.

Deutsche in Irland

Was bewegt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und ihr Leben in Irland fortzusetzen? Wir stellen Menschen vor, die diesen Weg gegangen sind.

Die Bäume Irlands

In dieser Serie stellt Elisabeth Firsching die Bäume Irlands vor und zeigt, wie Keltischer Baumkreis und Keltisches Baumhoroskop in die Welt kamen.

Das ist Glengarriff

Glengarriff. West Cork. Der kleine Ort mit großer Vergangenheit war immer schon ein Ferienort. Hier wohnen wir, hier fühlen wir uns zuhause, daheim und wohl. Ein Loblied.

Geschichte für Eilige

Irlandnews informiert kurz und knapp. Alles Wichtige über Irland im Schnell-Durchlauf. Eine Länderkunde für Eilige. Spannend und amüsant geschrieben von Mella aus Dublin.

Irland TV-Tipps

Der wöchentliche Service von Irlandnews: Irland im deutschen Fernsehen, das grüne TV-Programm für die kommenden 7 Tage. Jede Woche das volle Irland-Programm.

IRLAND. EIN LÄNDERPORTRAIT

Kultur, Natur, Politik, Geschichte, Gesellschaft – und Sehnsuchtsziel: Irland verständlich erklärt von Markus Bäuchle. Aus der preisgekrönten Länderporträt-Reihe.